Historique du commerce international : un éternel balancier entre libre-échange et protectionnisme

Des économies nationales aux origines protectionnistes Jusqu’au XVIIIᵉ siècle, les économies nationales n’envisageaient pas le commerce international comme un échange mutuellement bénéfique, mais comme une rivalité où il fallait protéger sa richesse contre les autres. Sous l’influence des théories mercantilistes, les États mettaient en place des barrières tarifaires élevées et des réglementations strictes afin de […]

Des économies nationales aux origines protectionnistes

Jusqu’au XVIIIᵉ siècle, les économies nationales n’envisageaient pas le commerce international comme un échange mutuellement bénéfique, mais comme une rivalité où il fallait protéger sa richesse contre les autres. Sous l’influence des théories mercantilistes, les États mettaient en place des barrières tarifaires élevées et des réglementations strictes afin de limiter les importations de biens étrangers. L’objectif était de vendre beaucoup à l’étranger, d’acheter le moins possible, et ainsi d’accumuler de l’or et de l’argent pour renforcer la puissance nationale. Posséder une balance commerciale excédentaire était considéré comme un impératif stratégique. Ce contexte explique pourquoi la liberté totale des échanges n’était pas une évidence à cette époque. Ce n’est qu’avec l’intensification progressive des échanges, le développement des marchés monétaires et la transformation des économies industrielles que cette vision protectionniste a commencé à être remise en cause.

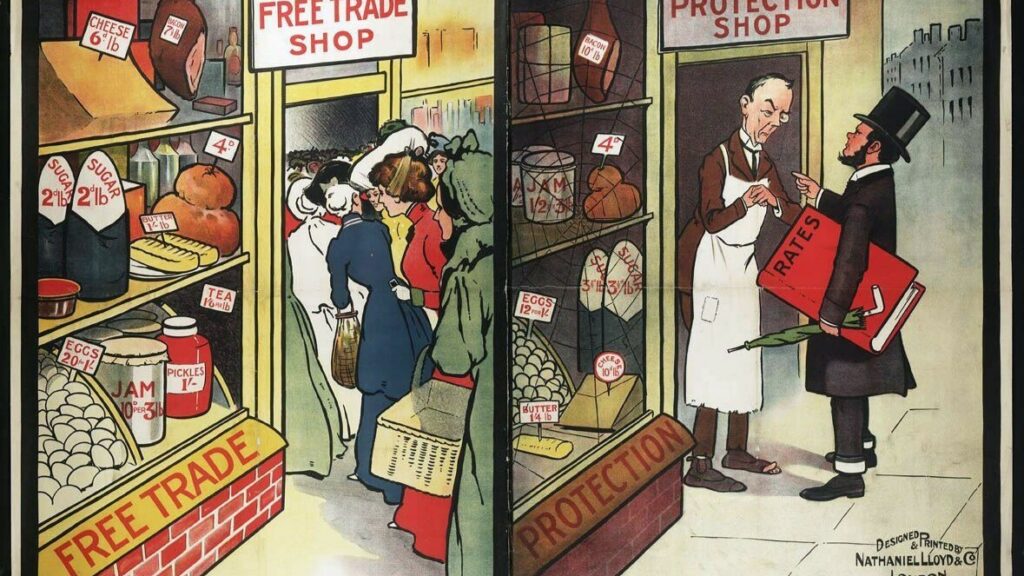

Deux visions opposées sur le commerce international

À partir du début du XIXᵉ siècle, de nouvelles théories économiques ont ouvert la voie à une autre approche du commerce. Selon la théorie de l’avantage comparatif, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions où il est relativement plus efficace, afin d’échanger et d’augmenter la richesse globale. À cette idée de spécialisation est venue s’ajouter une autre notion fondamentale, celle de compétitivité. Dans un monde plus ouvert, les nations sont incitées à améliorer sans cesse leur productivité, leur technologie et la qualité de leurs produits pour conserver ou conquérir des parts de marché. Le libre-échange apparaît alors comme un moteur de croissance, stimulant l’innovation et la recherche d’efficacité. Toutefois, face à ces promesses, une autre école de pensée rappelle que cette dynamique peut fragiliser des secteurs stratégiques, particulièrement dans les pays en développement ou dans des industries sensibles. Pour eux, un minimum de protection reste nécessaire pour permettre l’émergence de filières industrielles capables de rivaliser à terme sur la scène internationale. Ces deux visions, celle de l’ouverture totale et celle de la protection ciblée, continuent aujourd’hui encore de structurer les débats économiques.

Les limites d’un libre-échange sans frein

Cependant, dans la pratique, l’ouverture totale des marchés révèle aussi ses limites. Lorsque la concurrence devient mondiale, les entreprises sont parfois tentées de réduire leurs coûts à tout prix, même au détriment des normes environnementales, sanitaires ou de sécurité. Cette pression à la compétitivité peut conduire à des pratiques risquées et fragiliser la qualité des productions. Par ailleurs, la dépendance à certaines matières premières, comme le pétrole dont les prix sont largement influencés par l’OPEP, expose les économies qui n’ont pas su diversifier leurs sources d’approvisionnement à des chocs brutaux. De même, l’instabilité des marchés financiers, alimentée par des mouvements de capitaux rapides et parfois spéculatifs, montre que les flux économiques internationaux ne sont pas toujours régulés de manière stable. Bien qu’elle ait pour mission d’encadrer le commerce mondial, l’Organisation mondiale du commerce se heurte à des blocages politiques et dispose de moyens limités pour faire respecter les règles communes, notamment lorsque éclatent des guerres commerciales entre grandes puissances.

Les droits de douane, un outil de protection et de régulation

Dans ce contexte, le droit de douane apparaît comme l’un des outils traditionnels pour tenter de réguler ces déséquilibres. Il s’agit d’un prélèvement imposé sur les marchandises étrangères lorsqu’elles franchissent une frontière nationale. Ce prélèvement peut être calculé soit en pourcentage de la valeur du produit (on parle alors de droit ad valorem), soit en montant fixe par unité importée (droit spécifique). Par exemple, un pays peut décider d’appliquer une taxe de dix pour cent sur la valeur des voitures étrangères afin de protéger son industrie automobile, ou d’imposer vingt euros de taxe par mètre de tissu pour soutenir sa filière textile. En augmentant ainsi le prix des produits importés, le droit de douane vise à rendre les produits nationaux plus compétitifs et à préserver l’activité économique intérieure face à une concurrence jugée déloyale.

Un outil à double tranchant

Les conséquences de droits de douane trop élevés peuvent être lourdes pour l’économie d’un pays. Lorsqu’un État augmente fortement les taxes sur les produits importés, les prix de ces biens deviennent plus élevés dans les magasins. Par exemple, si une taxe importante est imposée sur des vêtements fabriqués à l’étranger, les consommateurs devront payer plus cher pour s’habiller. Cette hausse des prix génère ce que l’on appelle de l’inflation, c’est-à-dire une augmentation générale des prix. Lorsque les prix montent, le pouvoir d’achat des ménages diminue, car avec le même salaire ils peuvent acheter moins de biens et de services. Cette perte de pouvoir d’achat peut alors entraîner une baisse de la consommation intérieure, moteur essentiel de l’économie.

Si les ménages achètent moins, les entreprises vendent moins. Face à cette baisse d’activité, elles peuvent réduire leurs investissements, freiner leurs embauches ou même licencier du personnel. Moins d’investissements, moins d’emplois, moins de revenus : tous ces éléments ralentissent la croissance économique. Dans les cas les plus graves, le pays peut entrer en récession, c’est-à-dire connaître une diminution durable de sa production de richesse.

En parallèle, un ralentissement économique et des tensions commerciales peuvent déséquilibrer les comptes publics. L’État, recevant moins de recettes fiscales parce que l’activité économique est en berne, peut voir son déficit budgétaire se creuser. Pour financer ce déficit, il doit emprunter de l’argent sur les marchés financiers en émettant ce que l’on appelle des bons du Trésor. Il s’agit de titres de dette vendus aux investisseurs, qui prêtent de l’argent à l’État en échange d’un remboursement avec intérêts. Cependant, plus la situation économique paraît fragile, plus les investisseurs réclament un taux d’intérêt élevé pour compenser le risque qu’ils perçoivent. Si la confiance des marchés est rompue, l’État doit payer plus cher pour se financer, aggravant encore ses difficultés.

Un niveau élevé de droits de douane peut également avoir un impact sur la valeur de la monnaie nationale. En ralentissant les importations et en réduisant les échanges commerciaux, un pays diminue la demande pour sa propre monnaie sur les marchés internationaux. Cette moindre demande peut entraîner une dépréciation de la monnaie, c’est-à-dire une baisse de sa valeur par rapport aux autres devises. Cette dévaluation est parfois perçue comme un effet négatif, car elle renchérit le coût des importations et alimente l’inflation intérieure. Mais elle peut aussi être recherchée de manière stratégique : une monnaie plus faible rend les produits nationaux moins chers à l’étranger, ce qui soutient les exportations et peut redynamiser l’activité économique.

Au-delà des aspects purement économiques, une guerre commerciale prolongée peut également affaiblir la position internationale d’un pays. En imposant et en subissant des droits de douane élevés, le pays isole peu à peu son économie et perd en influence auprès de ses partenaires commerciaux. Ses alliés traditionnels peuvent se tourner vers d’autres marchés, réduisant sa capacité à peser dans les négociations internationales. Cette perte d’influence peut aussi entraîner une perte d’autonomie industrielle, car un pays trop dépendant des importations pour ses matières premières, ses technologies ou ses produits essentiels devient vulnérable aux décisions d’autres puissances économiques.

Joseph Gabet